ホームページへ

「Activity」

=平成15年鹿児島県作業療法学会シンポジウムより=

加世田病院 堀木周作

今日は私の病院で行われている活動のスライドを何枚か用意しましたが、活動種目の話しではないので、皆さんの注意が「種目」そのものに行ってしまわないように、活動種目の風景スライドについては、ざっと目を通すだけにしたいと思います。

さて、私は精神科に勤務するOTなので、「アクティビティー」について、認知論とシステム論の領域から、ここにいらっしゃる方々と一緒に考えてみるという作業をしたいと思います。

それともう一つ、「人にとっての作業行動の広がり」について考えたいと思います。つまり、「作業行動を構成する要素や階層性とか繋がり」について考えることです。

更には、この部分が、私たちに必要な「治療・援助の構造」を導き出していくための糸口になればと考えます。これによって、作業療法の技術を行使する立場にある私たちの考え方が、当事者(患者さんと彼らに関係する人々)の利益に繋げられるよう、今日は、私たちの用いる治療的「アクティビティー」について考えてみましょうと言うわけです。

「アクティビティー」を考えると言うことで今日は、大まかに4つのこと、更に付録が一つ。全体では、5つのことについて話しをしたいと思います。

まず始めに、「言葉を限定的に用いること」についてですが、これは意味論の立場からであったり、そもそも「人によって基本的に意味づけは異なっているという前提」での話しです。

「Activity」の日本語訳は、1.活動、活発、敏活 2.(商況等の)活気、好景気 3.活動、活躍 4.[しばしば複数形で](種々の)活動のこととなっています。そして、Activityの類似語は、action、motionなど、そして、類義語は、active、busy、acting、lively、brisk、practical、actualなどです。それぞれの意味についてはお手数ですが、用法や品詞に注意しながら皆さん方で調べてください。

ところで、一方、近接する日本語の英語表現には、技能 → (technical)skill、能力

→ ability、技術 → an art、skill、technique、といったものが挙げられます。それぞれの、英単語の意味についても、品詞毎に注意しながら調べてみてくださいね。

まぁ、辞書を引かなくてもだいたいの意味はわかると思いますが、動詞句や副詞句としての使い方の区分けくらいは分かっておかないと都合が悪いですね。

ところで、こんなふうに、辞典では万人に理解できるように意味が記載されているのですが、言葉の意味というものは、それを用いる人によって、「意味づけ」というものは異なっているのです。

例えば「アクティビティー」という音声や文字から、皆さんは、単語の意味をどのように認識するでしょうか。難しい言葉を使うと、記憶内の辞書、心内辞書の「アクティビティー」を支える知識や経験の構造はどうなっているでしょうか。

認識の仕方や心内辞書の構造は、それぞれの人の知識構造の在り方、つまりその人の生活史や、生まれ育った文化、環境、知的能力や言語能力などの外的・内的要因やその相互関係のありようによって微妙に異なったものとして在ります。この差異の大きなものほど、また限定して意味づけることが困難なものほど、感覚的なままに、その個人にとってはさも意味がきちんと存在するかのように用いられることを、私たちは経験的に知っています。

つまり、実態として視覚化したり、具現化することの出来ないものとして、イメージ、印象、全体的心象として、固有名詞を与えられた個体でもあるかのように用いているのです。余談ですが、分析心理学や認知科学を始めとした科学がイメージや、その処理(計算)方法を大切にするゆえんもここにあるのですが、本題からはずれてしまうので、今日はお話ししないでおきます。

以上のことを念頭に置きながら、次のテーマ「アクティビティーは作業種目と同義ではない」と言うことについて、話しをしてみたいと思います。

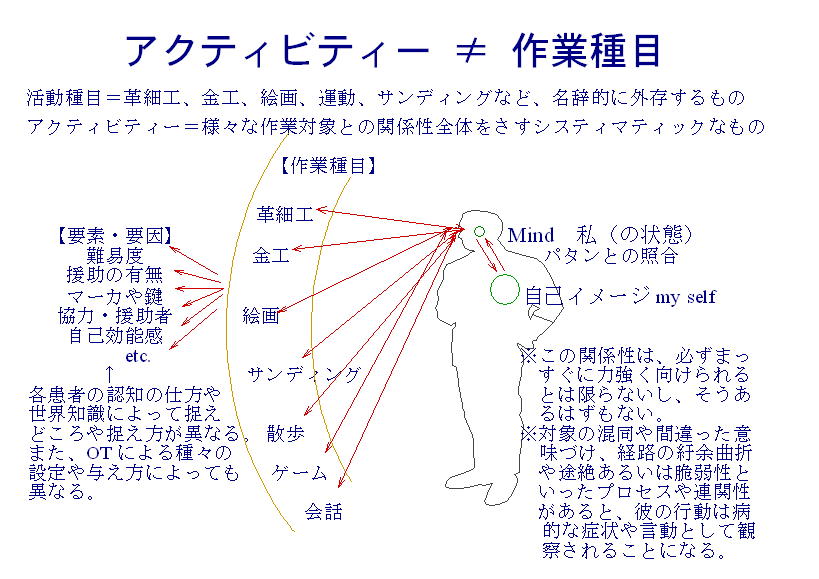

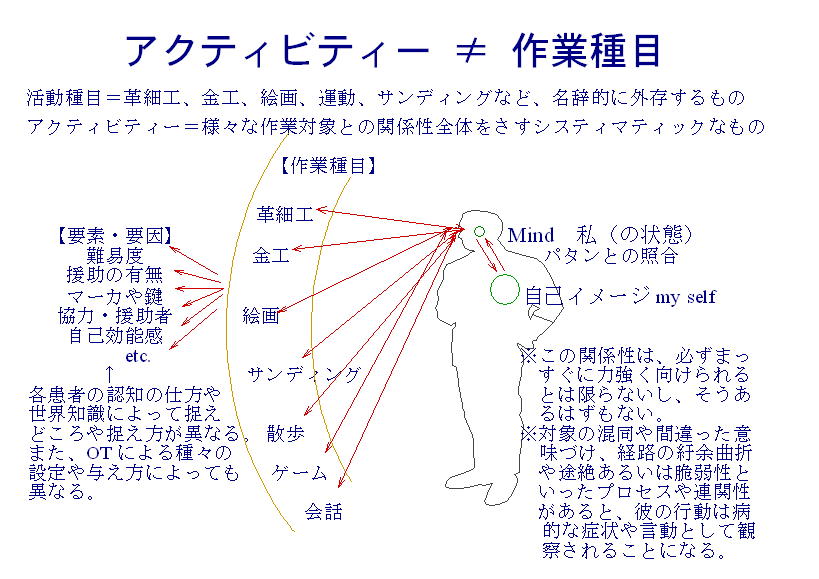

図では、「アクティビティー≠作業種目」とタイトルしてありますが、アクティビティーと作業種目は、似たようなものであるようで、実は別物であると言いたいわけです。

作業種目は、図にあるように、いわゆる名辞として、私たちの外側にあるものです。名辞とは、文法上の名詞とはちがって、多くの語の集合体や、また形容詞その他の語などでも、「言葉として表現できる」いろいろな要素から成り立っている、一つの概念を代表するものをいいます。一方のアクティビティーは、様々な対象との関係性全体を、システィマティックでシステム自体が動的で動きを持ったものとして捉えたものです。(話を聞いていても、区別がますます困難になりそうですね;笑)

その概要について図を見ながら話しをしてみましょう。それぞれの作業種目は、それを構成する要素や要因から成り立っています。これは、作業の難易度であったり、援助の有無、遂行上のマーカーや鍵となるものの存在、協力や援助者の存在、自己効能感とか達成への期待度などと、それぞれの強さとか解りやすさといったもので、これを治療構造として、意識して利用しているOTの方も多いでしょう。

同時にこうした構造は、各患者の認知とか認識の仕方や世界知識の有り様によって捉えどころや、捉え方が異なってきます。それは、先に述べた、人によって意味が違うことと同じです。

さらに、これは作業療法士による種々の設定の仕方や与え方、セラピストの個性によっても異なったものとなるでしょう。つまり、分かりやすさの設定とか、注意をそこに誘導するとか、入力刺激としてコントロールするとか、患者さんの言動や症状に反応するとかそんなことです。

ではここで、「activity」をする主体である、患者さんの方を見てみましょう。図中の人物シルエットには、Mindと自己イメージ(my

self)と2つの部分を書いてあります。

Mindは、「私」とか「私の状態」というふうに考えてください。図では、Mindと自己イメージ(my self)の間に、「パタンとの照合」とあります。これは、シェーマとシェームの関係とか、パタン認識の過程とか、認知過程での選択や偏りを起こすエレメント(要素)と考えてもらって良いでしょう。そうすると、自己イメージ(my self)の方は、無意識と呼ばれる、思考や行動のパターン、鋳型、元型と表現されるものとの関係で初めて機能し始める存在と考えてください。

また、ここに描いた図は、私の考えている全てを表したものでもありませんし、それは不可能なことなので、あくまでも概念として捉えてください。

さて、図に表現したような過程や関係性なのですが、この関係性は、必ず真っ直ぐに、力強く対象に向かうものとは限りませんし、そうあろうはずもありません。そしてまた、対象の混同や間違った意味付け、経路の紆余曲折や途絶、あるいは脆弱性といったプロセスや連関性があると、彼の行動は病的な症状や言動として観察されることになります。この意味で、このプロセスやシステムの存在そのものは、いかにも「複雑」です。

以上を、アクティビティーと本人の関係性ということでまとめると次のようになります。1.アクティビティーは、本人なりに意味づけられ、構造化される。 2.この連関性は、障害、抱える問題、個人的無意識や性向、環境などに左右される。

この二点は大切なことなのですが、作業療法で準備される治療構造との対峙による抵抗や共鳴反応によって、つまりActivityや本人の作業行動の構造(治療場面では障害構造)を経ることによって、反応や問題行動として表出され、観察可能なものとなるということを意味しています。

次に「作業分析の立場」から、アクティビティーは作業種目と同じではない、と言うことについて話したいと思います。

作業種目は、先ほども述べたように名辞的に用い、一般的作業分析や包括的作業分析に繋げていきます。一方のアクティビティーは、名詞用法の副詞句として用いられます。

例えば、「サンディングすること」「手工芸すること」「レクをすること」といったような用いられ方です。つまり、ここでもアクティビティーという言葉は、対象や種目との関わりとか、在り方・及びその状態(状況)などを含む概念なのです。

すると、前述の話しから、作業過程を限定的作業分析に繋げていくいくためには、モデルや仮説に沿って治療構造を組み立てたり、その視点から観察することが求められるていると言うことが分かってきます。

モデルや仮説は、そのための座標軸を私たちに提供してくれるのだと言うことができます。(光を描画技法として用いている絵画が、絵の中の対象に一方向から光が当てられているように描くことで、描かれている対象の性格や質感までを、いきいきと浮き彫りにするかのようなものです。)

では次に、Activityの見方ということで、「相互関係からのActivities」について話しをします。

ここでは、その例としてレクリエーション場面でのミニバレーを挙げて考えてみましょう。そこには、集団内での役割の有無とその強弱とかいったような心理社会的相互関係とか、あるいは身体運動や身体感覚と自己との相互関係。他者との関係性に代表されるような、対人・対象との相互関係。気分転換、スキルなどの認知・行動要素との相互関係など、いくつでも挙げられるでしょう。

このように、作業種目が持つ要素の相互関係から捉えていくことにより、新たな具体的援助の側面や方向が見えてくることもあります。

Activityの見方ということで、つぎは「複雑適応系としてのActivities」と題して、これまで話したことの延長で、その概要だけを列記してみましょう。

1.内的イメージ(内的現実)と外的状況(物理的現実)は必ずしも一致しないということ。

2.・個人とその文化・環境によって関係性の強度も異なる。

3.関係性は、構造と強度(magnitude)を持ち、安定と不安定の相を転移する、動的な存在としてある。

4.安定よりも相転移のための不安定を目指し変化しようとし、そこから更に安定化へと向かう。

複雑系とかカオス理論については皆さん方で勉強していただくことにして、このような見方もあるのだと言うことを、今日のところは皆さんにお伝えできればよいと考えています。

いよいよ私に与えられた時間も少なくなり、だいぶ端折って概要だけをおはなししてきました。いよいよ最後のまとめです。

今回のシンポジウムの契機となったことに、県OT士会学術局やお知らせ文書の中で用いられていた「アクティビティー講習会」という名称に異論を唱えた理事がいて、実のところそれは私なのですが、「アクティビティーなんてものは、講習されるものじゃなくて、本人が主体的であれ受動的であれ、そこで何かをやってみることそのものを指す言葉でしょう。言葉の使い方が間違っていますよ。アクティビティーなんて講習されたり、教わるものじゃないし、その実が実技講習みたいなものなのに、どうしてわざわざアクティビティー講習会なんて表現をしないといけないの。」とやってしまったわけです。

そこで、今日の付録の部分。ここにお集まりの皆さんと一緒に考えてみましょう。題して、OTRのための「activity講習会だぁ?」。

次のうち、しっくりくる言葉はどれですか?

・ 「Technical skills」 (for OTR) ?

・ 「Therapeutic abilities」 (for OTR) ?

・ 「An art & technique」 (for OTR) ?

・ (OTRのための) 「技術講習会」 ?

・ (OTRのための) 「参加型レク実演」 ?

・ (OTRのための) 「Activity講習会」 ?

ちょっと意地悪だったんですが、いま提示した質問は、皆さんにとって「私の口演を聴く」という「Activity」を感じてもらうためのものだったんです。

ここに参加していらっしゃる方々は、積極的という意味で「う〜ん、しっくりくるのはどれかなぁ、堀木さんの言っていることは難しいなぁ。」とか、消極的という意味で「この人の言っていることは解らないから、寝て過ごそう。」とか、いろんな人がいるでしょうね。

今ここで、皆さんの頭の中で、「考える」という「作業活動」をやってもらったわけですが、これこそが「口演を聴くというactivity」そのものだと言うことです。

今日の各シンポジストの発表を聴いて、或いは私の話に注意を向け、意味を考えてみるという作業を行うと、皆さんの心が、皆さんの言語知識や過去の体験・経験を動員した結果、理解、困惑、不安など、さまざまな心の反応を呼び起こしたでしょう。

そうすると、適応(反応)系は、次の作業行動を誘発させることになります。つまり、今日の口演を聴いて、知的に満足し安定できた人は、そのうちに不安定を求めて更に新たな知識を得るための行動をするでしょう。はんたいに、理解できなかった人は不安定になり、安定や安心を求めるための行動に出ます。ここでの反応行動そのものが、無視することによる安定である場合もあるでしょう。

アクティビティーは、このように内的にも外的にも連関と構造を持つものです。この関連と構造を明らかにし、或いは仮説として、治療構造の中に利用していくのが作業療法士の特徴ある仕事のひとつであると言えます。

あとがき

シンポジウム当日は短い時間のなか、かなりの駆け足でお話をしました。私は精神科に勤務する作業療法士ですが、可能な限り精神科に限定されないよう心がけました。参加した方は、システム論的指向の強い話しであったことに気づかれたと思います。それと、「アクティビティー」のところを「問題行動」とか「症状」という言葉に入れ替えて読み直してみるのも皆さんの知的感心を刺激して楽しく想像力をかき立てるかも知れませんね。

当日は終了後に何人かの発達障害領域や精神科領域の会員から質問やお話を伺う機会がありました。多くは、適応システムとしての患者さんの症状や行動についての考え方についてでした。私の稚拙な口演が、参加者の皆さんにとって良いActivityになったのだろうなぁと満足したのでありました。私にこのような機会を与えてくださいました学術局と、シンポジウムをとりまとめた座長の内匠OTR、そして終了後に御意見や質問を投げかけてくださいました会員の方にお礼を申し上げます。なぜなら、私にとって楽しいactivitiyそのものだったからです。

ホームページへ